3.12.12

Página 289

En el patio, papá nos pintó dos rayuelas.

La una era más aburrida. Tenía siete casillas con los nombres de los días de la semana. Pero la habré saltado poco, porque no recuerdo cómo se jugaba.

La otra, dibujada al final de esa suerte de callejón que se forma entre los dos jardines con césped, era diversión pura.

Tenía forma de conejo y los colores amarillo y blanco. Cualquier cosa servía como ficha: una pinza para colgar la ropa, que mamá había olvidado en los alambres, una piedrita, un juguete. Y entonces, agarrar vuelo, con la lengua a veces afuera o a veces adentro como que fuera el hilo de una marioneta que ayudaba a mantener el equilibrio de la chulla pata.

Primer cajón. Segundo cajón. Tercer cajón. Alitas. Cuello. Cabeza (más bien cabezota). Y orejas. Si de regreso olvidas la ficha; chau, perdiste. También si pisas línea o caes y asientas los dos pies... Así, a saltos, mamá, hermana y yo pasábamos las tardes. ¿Papá? En el trabajo, en la federación, quién sabe dónde.

A veces la lluvia se encargaba de aguarnos la rayuela. No solo porque mucho no nos dejaban mojarnos bajo el aguacero, sino porque poco a poco se iba despintado hasta desaparecer como un espejismo sobre el cemento.

Entonces papá volvía a pintarla. O si no, la repasábamos con pedazos de tiza que robábamos de la escuela o con trozos de ladrillo que encontrábamos por ahí.

Ahora no está la rayuela. Pero a veces me asomo y parece que la miro pintada de nuevo sobre el suelo gris. Como si en cualquier momento volverá a brillar de nuevo, en amarillo y blanco, invitándonos a dar brincos, a olvidarnos otra vez del mundo.

A veces me asomo y parece que también lo miro a él, que no ha venido más a alegrarnos el patio, ni a pintar las rayuelas.

Pero entre las líneas de la página 289, me lo encontré el otro día:

"La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato, y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el Cielo, abajo está la Tierra, es muy difícil llegar con la piedrita al Cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas (rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada -rayuela conejo, le faltó decir a Oliveira y Cortázar-) y un día se aprende a salir de la Tierra y remontar la piedrita hasta el Cielo, hasta entrar en el Cielo (...), lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el Cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro Cielo al que también hay que aprender a llegar".

...Parecía que decía.

Etiquetas:

Cielo,

Cristina Arboleda,

Julio Cortázar,

literatura,

novela,

Rayuela,

Tierra

24.11.12

Revés

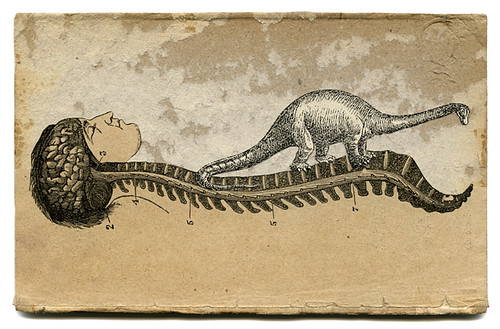

Cuando el dinosaurio despertó,

la selva se había convertido

en un reino de siete palabras. (Microcuento de Cristina Arboleda Puente inspirado en el microcuento de A. Monterroso)

20.11.12

A dónde van los sapos

A dónde van los sapos

A dónde van los saposcuando deja de llover

y el sol instala los reinos del calor y la sequía

Cavan túneles tal vez profundos

en la oscuridad

iluminándose con las chispas

de las rocas subterráneas

Bañándose en el lodo primigenio

resbalando por la humedad

más íntima y terrosa

Beben el jugo dulzón de las raíces

bailan al anochecer cuando por fin

la temperatura y

las horas

bajan

condensando el agua que se esconde

y se arrincona

Se encuentran con los seres de la noche

inventan palabras que no conoce el viento

cuentan cuentos silenciosos

tenues

Hasta que vuelven

las nubes a chocar

la lluvia riega la tierra

y como si nunca

se hubieran escondido

ni viajado tan a fondo

tan adentro de sí mismos

los sapos vuelven a cantar

sus cro-cros

la música del invierno

27.6.12

Proyecto Santacoto, esplendor de mediodía

Como una forma de descifrar señales que vienen desde adentro.

Como un decir “Hoy sigo aquí, estas son mis manos y mi boca”.

Componer y cantar –con el pico roto, con o sin sol–.

Hacer música.

Siempre.

Para desatar nudos en la garganta y pintar la oscuridad.

Para desenmascarar al mundo. Y reordenarlo.

Para agradecer.

Para vivir y sobrevivir.

En el Proyecto Santacoto, la música se manifiesta con un

trasfondo orgánico, responde a un impulso íntimo, a una necesidad

trascendental de revelar (¡y también rebelar!) el instante fugaz que por

su intensidad se transforma en eterno.

Este disco gira en una espiral donde se arremolinan pasado,

presente y futuro, musical y personal, de Andrés Sacoto Arias y Pablo Santacruz, dos artistas que el azar tuvo la fortuna de juntar a

principios de los noventa, en la latitud cero.

Estas 14 canciones son una confirmación del mediodía de

esplendor y madurez que atraviesan los dos músicos; al fusionar la

esencia del trayecto recorrido con el (re)nacimiento de una nueva fuerza

creativa.

Allí dialogan con honestidad absoluta la nostalgia, la

incertidumbre, la esperanza, la luz y la sombra, que como en toda obra

de valor, conforman un complejo universo de matices, donde se desnuda el

alma humana.

Sus sonidos nos golpean, mutan algo en nosotros, porque tienen origen en ese tambor primigenio que nos marca la vida.

María Cristina Arboleda

Texto publicado originalmente en la página web del Proyecto Santacoto:

9.3.12

Este silencio

Un jardín pequeño, rectangular, era la antesala a la casa. Ahí mi padre me enseñó a caminar. Lo sé por las fotos. Y por una sensación tan vieja que solo habita en el olvido. Yo llevaba un vestido diminuto y el cerquillo lacio y negro, poblando la frente amplia. Me tambaleaba, balanceándome torpemente (tanto como hasta hoy) con las manos. Los ojos pestañeaban en un vaivén nervioso, presentimiento de las futuras caídas.

|

| la risa de papá |

De él recuerdo más que de mí misma. El eco aterciopelado y grueso de su voz, que en las mañanas abrigaba con canciones y en las noches arrullaba con cuentos sobre chanchitos. Sus lentes eran gruesos y grandes; el cabello era una ola de seda que se elevaba hacia atrás. Sus manos nunca estaban frías, las líneas de sus palmas eran demasiado cortas.

20 años después de esas primeras mañanas en el jardín, íbamos con mamá al hospital público, donde faltaban las almohadas, los focos, la justicia y la vida. Días antes de la operación cortamos sus uñas de las manos y los pies, que siempre habían estado perfectas. Así supe que la felicidad hace brillar los rostros. El suyo irradiaba paz. Y su reflejo nos iluminaba.

Mi padre no salió del quirófano. Hoy se cumplen 7 años de ese día, en que me dijo que cuide a mamá.

Y eso hice, o intenté hacer, quién sabe. Aunque la pena no mengua y la ausencia es siempre más pesada; la mayoría de días lo dejo ir en su viaje cósmico e infinito. Lo dejo libre y me dejo ir libre yo también. Pero otras veces, me ancla la nostalgia. Y añoro su conversación, la risa, sus dichos, sus malgenios, su silencio. Pero no este silencio tan de muerte, sino el otro, el otro de contemplarlo callar, pensar, mirarme.

papápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapapá

papápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapápapapá

Tres años atrás, en un día como ayer, murió también mi otro padre. Él me llevó a conocer el circo. Yo vestía de rojo. Jeans, camiseta blanca, saco rojo, cinta roja en el cabello largo y negro. Tenía 16, él 20 o algo así. Yo olía a frenesí, a tierra mojada, a pasiones tempranas. Él olía a gasolina y alpaca. Parecía que podría desatar un incendio en cualquier momento. Así, conocí la fantasía, que se nos aparecía en una carpa circense, en una mirada profunda o en una conversación en bus, en la que él mezclaba pasajes de cuentos rusos como si fueran anécdotas suyas. Así conocí también la risa y la locura, la literatura y el misterio.

Y después también, el silencio.

12.2.12

Un editor abusivo, Kundera y la herencia de Cervantes

De una anécdota ficticia y su relación con el espíritu del periodismo y el espíritu de la novela. Cualquier parecido con la realidad, no es coincidencia.

Cuentan que en una fecha ni muy lejana ni muy cercana, un Editor de una sección de un periódico ejercía su pequeño poder con abusiva ignorancia.

Llegó a sus manos un texto de delicada belleza, que combinaba lo sencillo y lo complejo con acierto.

Sin embargo, el Editor alegó que habría que cortar las analogías y juegos de lenguaje, pues no eran lo suficientemente simples para que el lector ("ese estúpido para el que escribimos", insinuaba su tono arrogante) lo pueda entender.

"Pero el lector no es un imbécil. Entiende de metáforas y comparaciones. No hay que limitarlo a un lenguaje tan básico; hay que retarlo", se atrevió alguien a decir. El Editor se sonrojó ante tal afrenta, y furioso volvió a su diminuto trono a mutilar con saña las letras que habían delatado sus prejuicios de considerar al lector un ser incapaz, un lector inferior.

Su ceguera refleja la ceguera del periodismo actual y también el espíritu de los medios de comunicación, que se contrapone, por ejemplo, al espíritu de la novela.

En el primer capítulo del libro El arte de la novela, Milan Kundera trata de dilucidar el trasfondo de 'La desprestigiada herencia de Cervantes'. El escritor checo define que la esencia de la novela deambula entre la duda, la relatividad, la ambigüedad y la interrogación, y sostiene que su razón de ser es la de mantener el "mundo de la vida" permanentemente iluminado y la de protegernos contra "el olvido del ser". De allí que sea tan necesaria su existencia en la actualidad. Pero, advierte que el reduccionismo que aqueja a todas las obras artísticas y culturales atenta contra su espíritu.

"La novela (como toda la cultura) se encuentra cada vez más en manos de los medios de comunicación; éstos, en tanto que agentes de la unificación de la historia planetaria, amplían y canalizan el proceso de reducción; distribuyen en el mundo entero las mismas simplificaciones y clichés que pueden ser aceptados por la mayoría, por todos, por la humanidad entera. Y poco importa que en sus diferentes órganos se manifiesten los diversos intereses políticos. Detrás de esta diferencia reina un espíritu común. Basta con hojear los semanarios políticos norteamericanos o europeos, tanto los de izquierda como los de derecha, del Time al Spiegel; todos tienen la misma visión de la vida que se refleja en el mismo orden según el cual se compone su sumario, en las mismas secciones, en las mismas formas periodísticas, en el mismo vocabulario y el mismo estilo, en los mismos gustos artísticos y en la misma jerarquía de lo que consideran importante y lo que juzgan insignificante. Este espíritu común de los medios de comunicación disimulado tras su diversidad política es el espíritu de nuestro tiempo. Este espíritu me parece contrario al espíritu de la novela.El espíritu de la novela es el espíritu de la complejidad. Cada novela dice al lector: 'las cosas son más complicadas de lo que tú crees'. Ésa es la verdad eterna de la novela, que cada vez se deja oír menos en el barullo de las respuestas simples y rápidas que preceden a la pregunta y la excluyen. Para el espíritu de nuestro tiempo, o tiene razón Ana o tiene razón Karenin, y parece molesta e inútil la vieja sabiduría de Cervantes que nos habla de la dificultad de saber y de la inasible verdad".

Fragmentos tomados de El arte de la novela, de Milan Kundera, Fábula Tusquets Editores, México, 2009.

Etiquetas:

Cervantes,

El arte de la novela,

Kundera,

literatura,

novela,

periodismo

7.1.12

El rayo y la nube

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)